Zehn Vorarlberger Institutionen aus Natur- und Umweltschutz haben sich mit einem offenen Schreiben an LH Wallner gewandt und ihn dringend ersucht, die Umsetzung des EU-Renaturierungsgesetzes zu unterstützen.

Zehn Vorarlberger Institutionen aus Natur- und Umweltschutz haben sich mit einem offenen Schreiben an LH Wallner gewandt und ihn dringend ersucht, die Umsetzung des EU-Renaturierungsgesetzes zu unterstützen.

Die Organisationen wüssten auch gerne, wie solche Stellungnahmen eigentlich zustande kommen, und warum sie nicht öffentlich gemacht werden. Es ist uns auch auch unklar, warum die Landeshauptleute auf ihrer früheren ablehnenden Stellungnahme beharren, wenn in der Zwischenzeit vom EU-Parlament ein Kompromiss beschlossen wurde, in dem viele Bedenken bereits berücksichtigt wurden.

Bereits im Vorjahr haben sich ja alle österreichischen Umweltanwält*innen dafür eingesetzt, dass das Renaturierungsgesetz nicht verwässert werden dürfe. Nunmehr wurde im Februar schon ein abgeschwächter Kompromiss beschlossen – wenigstens der soll nicht ausgerechnet an Österreich scheitern.

Übrigens hat sich gerade eine neue Initiative gebildet, die Unterschriften für das Gesetz sammelt, und auf ihrer Website auch informiert und über Gerüchte aufklärt: www.renaturierungsgesetz.at

Übrigens hat sich gerade eine neue Initiative gebildet, die Unterschriften für das Gesetz sammelt, und auf ihrer Website auch informiert und über Gerüchte aufklärt: www.renaturierungsgesetz.at

Manchmal kann’s schnell gehen: Gestern vormittag wurde in den Medien

Manchmal kann’s schnell gehen: Gestern vormittag wurde in den Medien

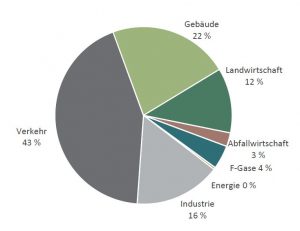

Tempo 100 statt 130 zu fahren senkt bei einem durchschnittlichen PKW den Treibstoffverbrauch und damit die Emissionen um 23 %, und das ohne Kosten und bei einer nur geringfügigen Erhöhung der Reisezeit. Nach einer

Tempo 100 statt 130 zu fahren senkt bei einem durchschnittlichen PKW den Treibstoffverbrauch und damit die Emissionen um 23 %, und das ohne Kosten und bei einer nur geringfügigen Erhöhung der Reisezeit. Nach einer